高校明确:评职称,需要企业经历-casino filipino

“根据规定,工科教师没有产业经历,根本无法参评高级职称。”

近日,《中国科学报》关注了安徽工程大学为扭转“工科理科化”趋势,在人才培养方案制定、教学方式、师资队伍建设等方面进行的大刀阔斧的改革。其中,为解决工科教师队伍理科化的问题,将产业经历与职称评审挂钩,是安徽工程大学出的一记“狠招”。

没有企业实践,评不上教授了

所谓“工科理科化”,是指工科在评价体系以及运行方式等诸多方面完全向理科看齐,重视理论研究,论文发表,而忽视实践创新的现象。这将导致学生的就业能力很难满足企业需求,教师自身所做的高水平研究也无法在企业落地。

今年3月,曹德旺等25名科学家、企业家联合署名,呼吁重视改变工程人才培养中的“工科理科化”现象,让更多的工科教师、学生去工程一线解决真问题。中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林也曾表示,“工科理科化”已成为当下制约我国工程教育发展的一大桎梏。

为从师资源头扭转“工科理科化”,安徽工程大学在教师绩效考核、职称评审方面做出一系列改革。譬如,学校对教师的年度考核按照科研40%、教学40%、公共服务20%的权重实施。同时,学校还建立了科研与教学打通的机制。如果教师科研做得好,可以冲抵一定的教学课时量。而教师每年需要完成的科研任务量,在企业更容易实现。在职称评审方面,安徽工程大学除了规定参评高级职称的工科教师要有产业经历,还叫停重奖论文,取而代之的是将教师拿到大额横向课题,帮助企业解决重大技术问题等,作为破格晋升的条件。

为了解决目前高校教师普遍都是存在的缺少企业实干背景的问题,学校近年出台了《安徽工程大学教师赴企事业单位挂职锻炼办法》,选派教师到企业挂职锻炼,补上“企业实训”课。

而且为了让教师服务企业没有后顾之忧,学校还设立了“校聘教授”。没有太多论文产出,却能实打实地为企业解决“卡脖子”难题的教师,不仅能评“教授”,待遇还和教授一样。

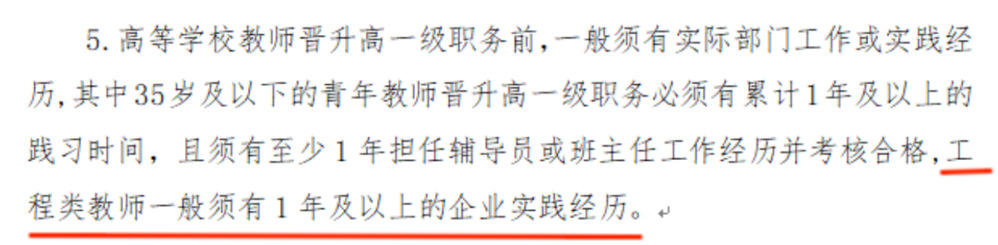

事实上,不只安徽工程大学,现在还有部分高校开启了将产业(企业)经历与职称评审挂钩的探索。例如上海市教委2018年发布的《上海市市属公办高等学校教师职务和其他专业技术职务聘任工作实施细则》中,提出高校教师晋升高一级职务前,一般须有实际部门工作或实践经历,工程类教师一般须有1年及以上的企业实践经历。

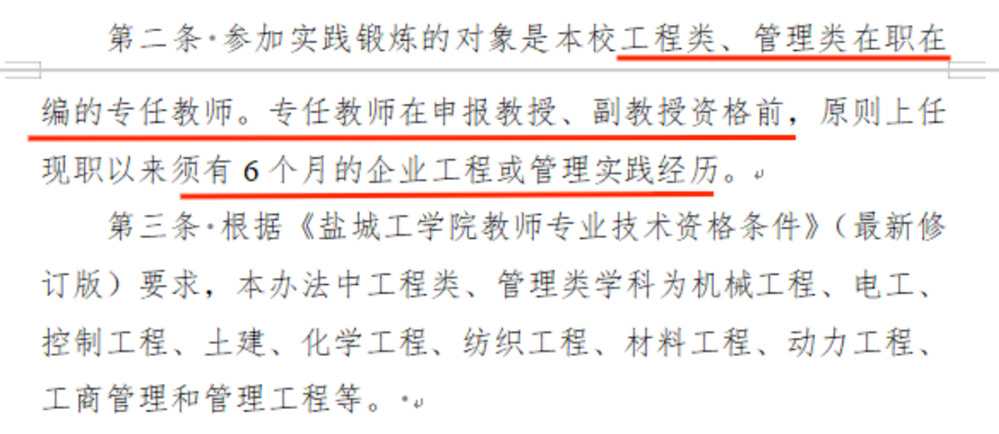

同样是在2018年,盐城工学院为提高教师工程时间和管理实践能力,扎实推进新工科建设,印发《盐城工学院教师企业实践锻炼管理办法》(试行),规定本校工程类、管理类专任教师在申报教授、副教授资格前,原则上要有6个月的企业或管理实践经历,形式为脱产到企业(含科研院所)进行工程管理或实践。

职称制度改革,叫停重奖论文

其实不论是职称评审与企业实践挂钩,还是将教师解决企业重大问题作为破格晋升条件,都体现了这些高校在工科教师评价体系中,对教师科研成果转化、社会服务的重视。而这也正符合我国高校人才评价与职称制度改革的新方向。

2020年,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》中提到,对取得重大理论创新成果、前沿技术突破、解决重大工程技术难题、在经济社会事业发展中作出重大贡献的群体,申报高级职称时论文可不作限制性要求。

2021年,教育部联合人力资源和社会保障部发布《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》,再次明确教师工作成果不简单以发表论文、获得奖项等进行比较评价;申报高级职称时论文可不作限制性要求。

北京工业大学张跃明教授是受益于职称制度改革的典型代表。2014年以来,他和他的团队经过多年研发,打破了rv减速器的国际垄断,并成功实现相关成果技术转让。

虽然在多年的研发过程中,张跃明把工作重点放在工程技术的研究上,没怎么发表学术论文。但由于北京工业大学将科技成果转化业绩纳入职称考核指标,并提高赋值权重,使得他可依据在科技成果转化工作中取得的突出业绩,晋升教授职称。

山东理工大学在教师专业技术职务晋升聘用中,也摘掉了论文指标的“紧箍咒”。尤其是学校开创性地设置了“成果转化型教授”,侧重以学术价值和社会贡献为考核导向。

首位或团队中有实质性突出贡献者,其研究成果被社会应用推广且取得重大经济效益,可申请晋升教授。此举也进一步激发该校教师在应用研究、成果转化、技术转让、政府咨询、文化传承等方面的创新活力。

此外,陕西省也推行了技术转移人才评价和职称评定改革,明确技术转移人才参与职称评审的两条成长路径和评价标准。西安石油大学教师严正国,正是由于成功研发应用于油气井套损和井下问题诊断的可视化检测装备,填补了国内空白,因此凭借成果转化贡献,他成功获批教授职称。

以上这些教师不唯论文“破格”晋升的案例,都对推行代表性成果评价形成良好示范效应。

“相对而言,发 论 文还是比较简单”

不过,依靠科研转化成果晋升教授也绝对不简单!

首先,对能够达到职称晋升标准的科研转化成果设有高门槛。

从新闻报道中可知,北京工业大学张跃明教授的科研成果打破了该领域的国际垄断,西安石油大学严正国教授的可测验成果填补了国内空白。

山东理工大学“成果转化型教授”的业绩条件明确,学校需从其成果转化中获得收益,理工类累计净收益200万元及以上,人文社科类100万元及以上。

其次,高校科研成果成功转化自身难度大。

《2022年中国专利调查报告》数据显示,2022年,我国高校发明专利产业化率为3.9%,虽较上年提高0.9个百分点,但与同期全国平均水平36.7%相比还是有明显差距。

究其原因,可能有企业对科技创新成果的转化应用承接力相对较弱,缺乏产业化示范资金支持,高校科研成果转化体制机制有待完善等因素,也有高校科技成果成熟度相对不足等原因。

华南理工大学汪晓军教授,从1990年起就一边从事教学科研工作,一边开展科技成果转化工作。2019年,他带领团队开发出一种实现印染废水反渗透浓水处理及回用于染色的方法,为学校收获了第一个“千万级”专利应用横向科研合同。

在接受媒体采访时他曾谈到,科技成果能否成功实现转化,更多取决于市场认可、开拓、营销等诸多因素。

由此可见,作为科研成果转化带头人,不仅要有过硬的技术攻关能力,还需要具备较强的组织能力、沟通能力,面对市场需求的决策判断能力。

这也就难怪汪晓军会感慨,“相对而言,发 论 文还是比较简单和容易的。”

随着职称评审权限的下放,各高校职称评审改革正陆续推进。打破以学术论文作为晋升主要标准,分类管理、分类评价已是大势所趋。

通过对多所高校职称制度改革的了解,我们也感受到“不唯论文”避免了职称评聘中的“一刀切”,但不意味着降低了职称晋升的门槛,甚至可能难度更高。

当调整对不同类型教师任职要求,对各类教师评价维度、评价标准也相应会进行针对性调整。一方面激励每位教师在自己擅长领域充分创造价值;另一方面也确保晋升的通道向各领域最优秀的教师打开。这也是各高校深化教师职称制度改革中,正积极探索的目标。

(来源:麦可思研究)